Liebe Gemeindemitglieder, werte Schwestern und Brüder in Christo,

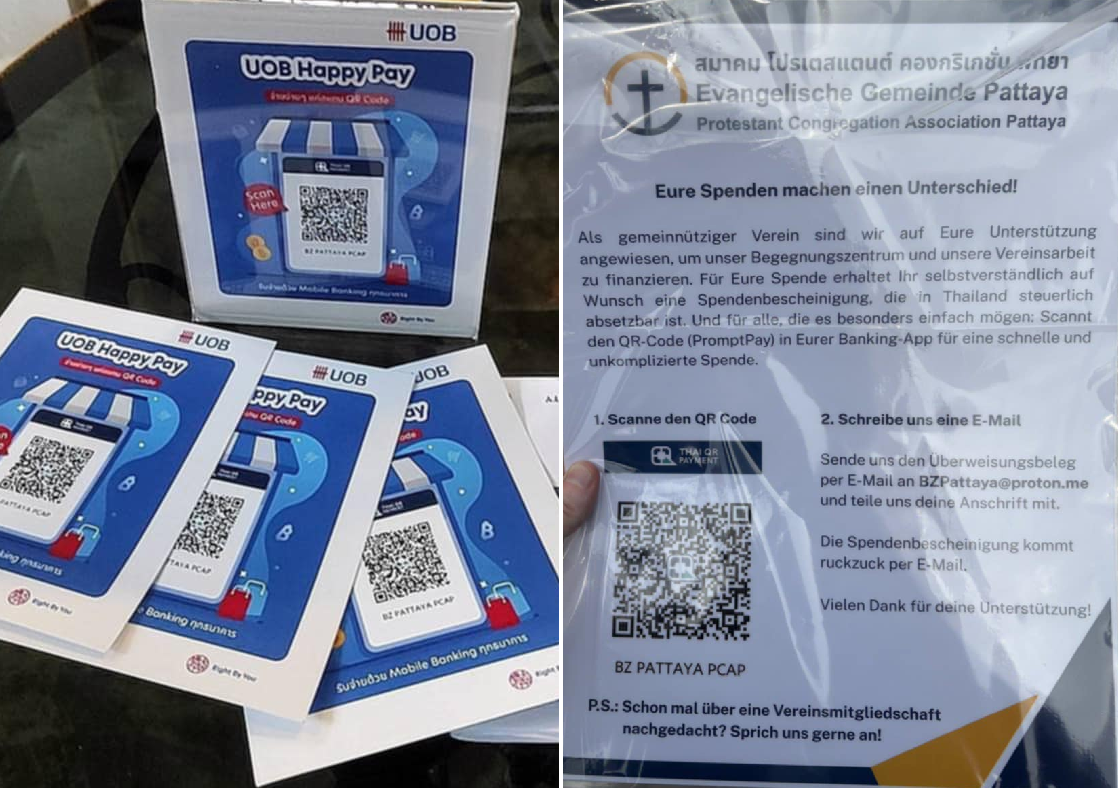

der Monat März hatte zum nahenden Ende der Hauptsaison hin noch einige Höhepunkte. Am 02.03. fand nach der Gründungsversammlung am 15.12.2024 die erste Mitgliederversammlung der Protestant Congregation Association Pattaya statt, auf welcher der Gemeinderat einstimmig entlastet wurde. Diakon Otto Roemer berichte von seinen diversen Krankenvisiten sowie der Betreuung jener, deren Gesundheit einen Besuch des Begegnungszentrum zeitweilig oder dauerhaft nicht möglich machen. Schatzmeister und Kantor Dietmar Sieberling und Schriftführer Dr. Florian Booneiam konnten der Gemeinde einen positiven Jahresabschluss vorlegen. Des Weitern sind mittlerweile die Konten unserer Association eingerichtet und die erste Variante der digitalen Spendenmöglichkeit per QR Code freigeschaltet. Noch in diesem Monat wird ein Kartenterminal im BZP installiert werden, so das künftig neben der Zahlung mit QR Code auch mit der Kreditkarte gespendet oder Tickets für unsere Veranstaltungen bezahlt werden können. “Habe gerade kein Geld dabei” war gestern ;-).

Sakpan Booneiam berichtete von seinen zahlreichen und umfangreichen Gesprächen mit Vertretern diverser thailändischer Behörden, die für eine angenehme und reibungslose Kooperation sorgten. Unser Vorsitzender, Pastor Peter Hirsekorn, konnte einen Mitgliederhöchststand für 2024 verkünden, der in diesem Jahr noch einmal übertroffen werden wird. So werden wir im Rahmen unseres Festgottesdienstes am Ostersonntag das 100. Mitglied willkommen heißen. Auch in 2024 wurde in der Evangelischen Gemeinde getauft und getraut, ein regelmäßig wöchentlich stattfindender Bibelkreis ergänzt die gutbesuchten Gottesdienste (47 Besucher durchschnittlich in Q1) und Anfang Juni beginnt der erste Konfirmandenunterricht in der Evangelischen Gemeinde Pattaya. Es sind noch Plätze frei, interessierten Eltern und ihre Kinder zwischen 12-15 Jahren wenden sich zwecks weiterer Informationen direkt an Pastor Peter unter: pastor.peter@egpattaya.com.

Bis auf weiteres bieten wir seit März 2024 an den Sonntagen, an denen kein Präsenzgottesdienst stattfinden kann, einen Online-Gottesdienst an. Diese werden auf unserer Website und per Email vorab angekündigt, auf unserem YouTube-Kanal eingestellt und können dort - wie auch die Präsenzgottesdienste - ab der angegebenen Uhrzeit hier abgerufen werden: https://www.youtube.com/@EvangelischeGemeindePattaya/videos

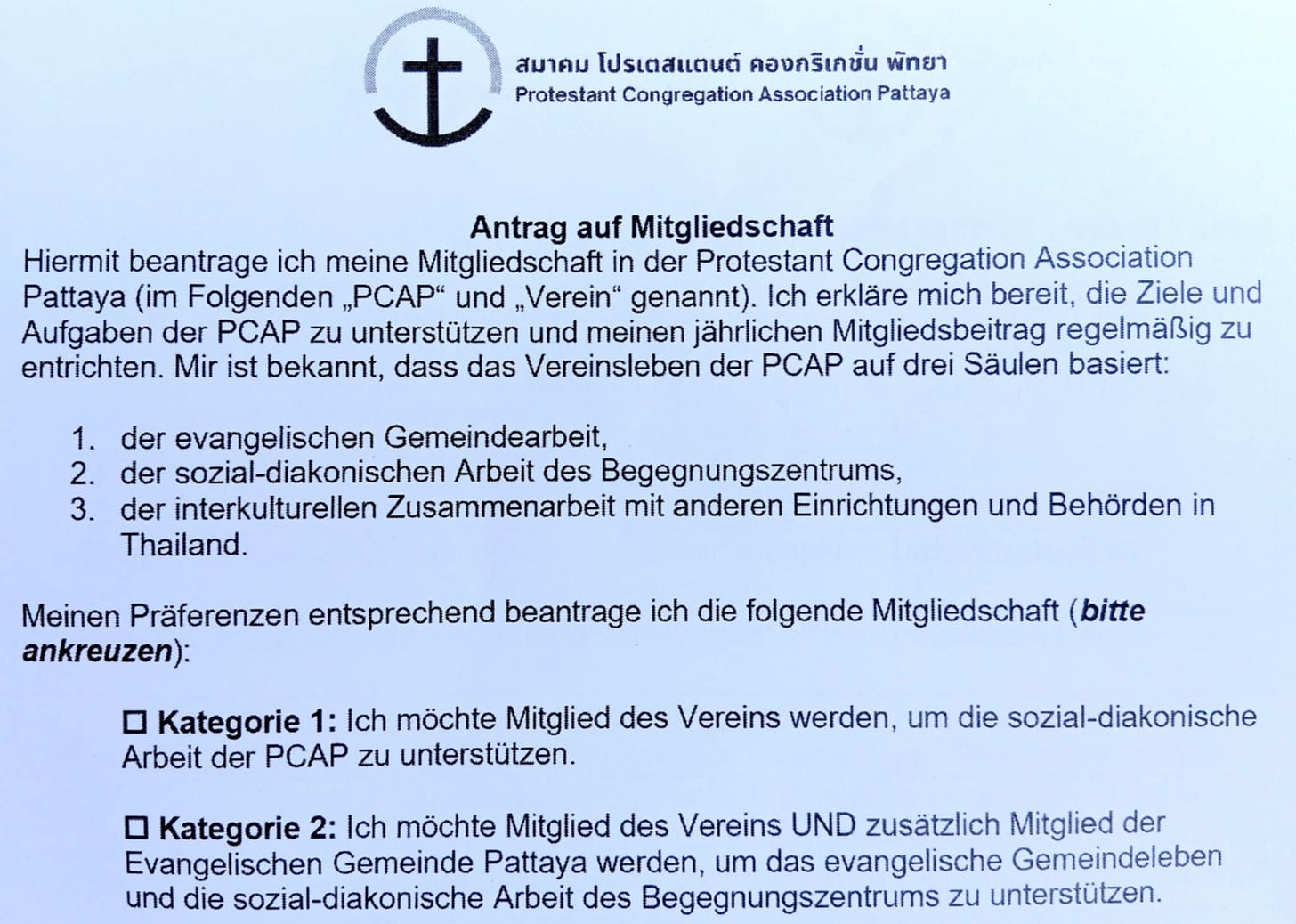

Die Mitgliederversammlung beschloss die Anhebung des Mindestjahresbeitrages auf 2.500 Baht, um die allgemein gestiegenen Kosten für den Erhalt und Betrieb unseres Zentrums besser kompensieren zu können. Da sich - wie von Gemeinderat Pius Acker berichtet - der Freundeskreis BZ wegen Inaktivität wieder selbst aufgelöst hat, hat der Vorstand des Vereins beschlossen, allen Freunden und Förderern unseres Zentrums die Möglichkeit einer gemeindeunabhängigen Vereinsmitgliedschaft anzubieten.

So haben alle Besucher und Gäste, unabhängig von der jeweiligen spirituellen Orientierung, die Möglichkeit, konkret etwas zum Erhalt und Betrieb des BZP beizusteuern. An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, das wir ausschließlich spendenbasiert finanziert sind und alle Aktiven einschließlich des Pastors ehrenamtlich tätig sind.

Die letzte Abendveranstaltung in dieser Saison war wieder mit knapp 100 Besuchern komplett ausgebucht. Unserem Hauptverantwortlichen für diesen phantastischen Abend - Rio “Grande” Stauch - , sowie unseren special acts Hermando und Cosimo, sowie allen helfenden Händen auch an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön für den gelungenen Abend. Hier ein schöner Videomitschnitt, für alle, die nicht dabei sein konnten:

Selbstverständlich werden die bekannten und beliebten abendlichen Events auch in der kommenden Saison wieder angeboten werden, alle Protagonisten haben sich bereits als Wiederholungstäter geoutet. Des Weiteren wird es einen weiteren Höhepunkt in unserem Veranstaltungskalender geben: am 3. Oktober werden wir erstmals das “Fest der Deutschen” in Pattaya feiern und zwar im Shambala Hotel. Weitere Infos folgen in Kürze.

In diesem Sinne laden wir auch weiterhin alle Menschen guten Willens herzlich ein, Teil unserer lebendigen Gemeinschaft zu werden - gemäß dem sportlichen Motto unseres Hauses der offenen Tür: Mittendrin, statt nur dabei!

Bleibt behütet und stabil,

eure Gemeindebrief-Redaktion

Humor

Warum die Kirchen immer leerer werden

Von Hannah Bethke, Politik-Redakteurin WELT ONLINE

Erstmals gibt es in Deutschland mehr Konfessionslose als Kirchenmitglieder. Schuld daran sind die Kirchen selbst: Durch einseitige Politisierung mit deutlich linker Schlagseite haben sie sich weit von ihrem Glaubensauftrag entfernt – und damit überflüssig gemacht. Erstmals gibt es in Deutschland mehr Konfessionslose (39 Millionen) als Kirchenmitglieder (38 Millionen). Niemanden kann diese Nachricht überraschen. Und doch müsste sie nicht nur die evangelische und katholische Kirche, sondern auch Politik und Gesellschaft alarmieren. Die Demokratie ist auf starke Institutionen angewiesen, die das System stabilisieren und die Menschen entlasten. Deshalb spiegelt sich in der sukzessiven Verkleinerung, wenn nicht Auflösung der beiden großen Kirchen auch der Zustand der Demokratie, die immer stärker unter Druck gerät. Je weiter die Säkularisierung voranschreitet und desgleichen das Wissen von Religion schwindet, desto schwerer haben es Protestanten und Katholiken, die Menschen von der Notwendigkeit der Kirche zu überzeugen. Doch sie sind nicht bloß Opfer einer säkularen Transformation, die zugleich Ersatzreligionen wie die geradezu hingebungsvoll skandierte Klima-Apokalypse hervorbringt. Die christliche Kirche in Deutschland hat selbst in gehörigem Maße zu ihrem Bedeutungsverlust beigetragen.

Das liegt nicht nur an den Missbrauchsskandalen, deren systematische Aufarbeitung noch immer aussteht. Insbesondere die evangelische Kirche hat sich durch ihre starke Politisierung und gleichzeitige inhaltliche Aushöhlung mittlerweile so sehr von ihrem Glaubensauftrag entfernt, dass sie sich als Institution selbst überflüssig macht. Sobald es um Migrationspolitik, Klimawandel, Diversität und den in jüngster Zeit oft ausgerufenen „Kampf gegen rechts“ geht, ist die Stimme der Kirche laut zu vernehmen – und zwar fast immer mit deutlich linker Schlagseite. Lässt sich ohnehin darüber streiten, ob die Kirche ihrer Funktion gerecht wird, wenn sie sich derart dezidiert in politische Debatten einmischt, gilt das umso mehr für ihre einseitige Ausrichtung. Denn so verhindert sie genau das, was sie im moralisierten Eifer doch eigentlich ermöglichen will: mehr Vielfalt.

Dass auch Teile der katholischen Kirche, der einstmals eine starke Nähe zur CDU nachgesagt wurde, solchem Zeitgeist nacheifern, demonstrierte ihr gemeinsamer Protest mit der evangelischen Kirche gegen die migrationspolitischen Vorhaben der Union kurz vor der Bundestagswahl. Die Kritik an solchen Interventionen der Kirche entzündet sich nicht an der Frage, ob man einer bestimmten Partei zustimmt oder nicht. Natürlich haben auch Kirchenvertreter das Recht auf freie Meinungsäußerung – sie sind jedoch zu parteipolitischer Neutralität aufgefordert, wenn sie ihren Auftrag noch ernst nehmen, eine Institution zu repräsentieren, die für alle Christen offen ist.

Mit dieser Offenheit könnte die Kirche sich von politischen Organisationen unterscheiden und darin ein Anker inmitten tiefster Krisen sein. Erlegt sie sich dagegen selbst eine Parteilinie auf, verwirkt sie dieses Potenzial. So finden Gläubige, die andere Anschauungen haben, die ihren Glauben ernst nehmen und in der Kirche einen Ort suchen, der frei ist von den politisierten Debatten und Verwerfungen der Gesellschaft, in ihren Gemeinden oftmals keine Heimat mehr. Gerade auf sie aber müsste es Katholiken und Protestanten ankommen. Denn wenn sogar die Kirche den Glauben geringer schätzt als politische Parteinahme und seichte Wohlfühlspiritualität, wird sie noch schneller untergehen, als die jetzigen Austrittszahlen prognostizieren.

[Anm. der Red.: Die Evangelische Gemeinde Pattaya ist eine von der deutschen Amtskirche (EKD) unabhängige, freie Gemeinde mit grundsätzlich ökumenischer Ausrichtung]

Der Reformator ist außerdem davon überzeugt: "Glaube und Liebe ist das ganze Wesen eines Christen. Der Glaube empfängt, die Liebe gibt." Eine weitere seiner Kernaussagen ist nur deshalb möglich, weil Luther fest auf dem Fundament des christlichen Glaubens steht. In seinem Buch "Von der Freiheit eines Christenmenschen" definiert er 1520 erstmals die evangelische Freiheit: "Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan." Diese beiden widersprüchlich anmutenden Sätze gehen zurück auf eine Aussage des Apostels Paulus im Neuen Testament. "Ich bin frei in allen Dingen und hab mich zu eines jeden Knecht gemacht." Die insgesamt 30 Thesen von Luthers Buch markieren eine geistesgeschichtliche Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit.

Humor

Der Tag nach der Kreuzigung

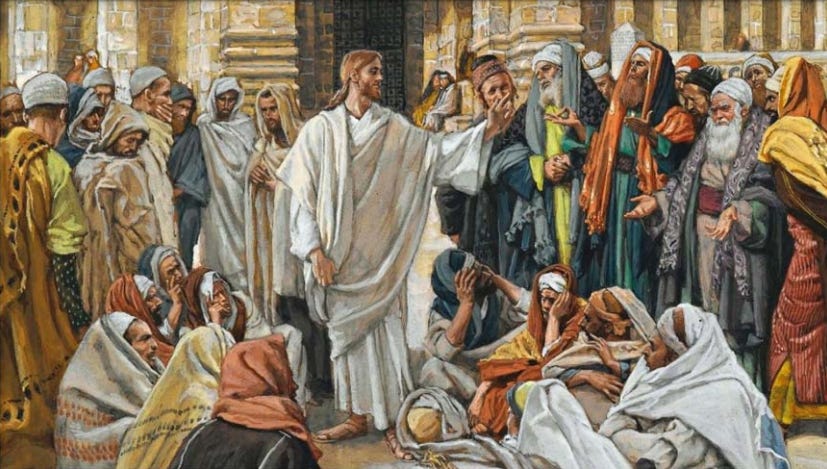

Die Zeit gärt und die Stadt brodelt. Es ist der Passahsabbat im Jahr 30 nC, ein wichtiger Feiertag der Juden, der an den Auszug aus Ägypten erinnert. Jerusalem ist voller Pilger, im weiträumigen Tempelbezirk drängen sich die Menschen, aber noch voller ist es auf einer Felskuppe vor der nördlichen Stadtmauer. Dort sind drei große Holzkreuze aufgerichtet, und die Menge wartet auf ein besonderes Schauspiel. Der römische Statthalter Pontius Pilatus lässt ein Exempel statuieren und drei Verbrecher hinrichten. Zwei sind ganz gewöhnliche Diebe, doch die eigentliche Demonstration von römischer Macht und staatlicher Autorität gilt dem Dritten und all jenen, die ihm folgen. Einer der Denunzianten unter den zahlreichen Spitzeln des Imperium Romanums, welche die Besatzungsmacht auch in Palästina unterhält, hat ihn angezeigt: einen aufrührerischen Wanderprediger, einen gewissen Jeschua ben Josef, der aus Nazaret stammt. Sie nennen ihn Rabbi und überall hält er Volksreden und prophezeit den Umsturz der bestehenden Verhältnisse. Den Reichen und Mächtigen werde alles genommen, die Armen und Ohnmächtigen würden belohnt werden. Wieder einer von diesen Endzeitpropheten, von denen schon genug herumlaufen und die auf den großen Crash und die Vertreibung der Römer warten; sie schüren die Hoffnung auf einen neuen Messias, eine Wiederkehr des legendären Königs David.

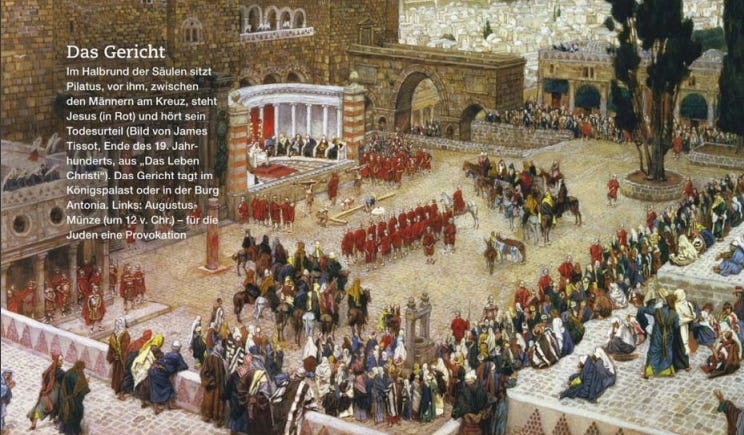

Manche glauben sogar, der Nazarener könnte dieser Messias sein. Er hat schon eine kleine Bewegung hinter sich gebracht, Menschen, die Heim und Gut aufgeben, um ihm zu folgen. Pilatus aber duldet keine Unruhestifter. Schon gar keine, die im Volk Hoffnung auf Umsturz wecken, auf Befreiung von der Drangsal der Besatzungsmacht. Der Präfekt gilt als harter Mann, im Volk kursieren Schreckensgeschichten über seine Gewalttätigkeit, Zügellosigkeit und Grausamkeit. Er ist oberster Befehlshaber der 3000 Besatzungssoldaten, oberster Richter und oberster Steuereintreiber. Der Statthalter hat den Prediger festnehmen lassen und ihn vor ein Schnellgericht gestellt. Das Urteil stand schon vor der Verhandlung fest. Selbst ohne ein formelles Verfahren sind Hinrichtungen nicht ungewöhnlich. Ein Menschenleben gilt nicht viel. Jetzt, am Vormittag des Passahfreitags, wird der Nazarener ans Kreuz geschlagen. Eine Strafe, die vor allem der nachdrücklichen Abschreckung dient. Üblicherweise bleiben die Kreuze mit den Toten so lange stehen, bis die Leiber von Krähen zerhackt und von Maden zerfressen sind.

Solche Abschreckungsstrafen sind inzwischen an der Tagesordnung in Jerusalem und den anderen Städten der römischen Provinz. Das Volk begehrt auf. Es gibt Widerstandsgruppen; sogar Terror, gezielte Morde an Römern und Kollaborateuren. Immer öfter muss der Statthalter durchgreifen und Exempel statuieren. Doch noch sind es winzige Minderheiten, gegen die er vorgeht. Die meisten Menschen in Judäa kümmern sich nicht um Politik. Sie haben genug damit zu tun, das Essen für den nächsten Tag zu beschaffen. Auch daran sind die Römer schuld. Einem Bauern, der ein Weizenfeld von drei Hektar besitzt und damit schon zum Mittelstand gehört, bleibt von seiner Ernte nach Abzug aller Steuern und Abgaben noch nicht einmal die Hälfte dessen, was seine Familie zum Leben für ein Jahr benötigt. Nur dank zusätzlicher Erträge von Obst- und Ölbäumen und der Mitarbeit der Frauen auf dem Feld oder am Webstuhl finden die Menschen ihr Auskommen. Doch ihre Lebensverhältnisse bleiben immer prekär. Jede Missernte, jeder Unfall, jede längere Krankheit ist eine existenzielle Bedrohung.

Politik hat deswegen im Leben der meisten Menschen keinen Platz. Aber auch die Unpolitischen hegen einen tiefen Groll gegen die Fremdherrschaft der Römer, die ihnen so schwere Steuerlasten aufbürden. 12,5 Prozent der Ernteerträge kassieren die Besatzer, zusätzlich eine Grund- und eine Kopfsteuer, unter der auch die Handwerker in der Stadt stöhnen. Und die ständige Aktualisierung der Steuerlisten sorgt dafür, dass die Einnahmen Roms fortlaufend optimiert werden. Nichts anderes als einen solchen Zensus beschreibt ja die Eingangspassage der berühmten Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium: "Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde ... " Diese Volkszählung zur Zeit von Jesu Geburt und die folgende Steuererhöhung dient der Finanzierung großer Bauprojekte wie der neuen Metropole Tiberias in Galiläa. Doch die Steuerlast überfordert das Volk. Die Solidarität der Ortsgemeinschaften beginnt zu bröckeln. Sie schafft es nicht mehr, bedürftige Alte, Kranke und Randständige zu unterstützen und mitzutragen. Jeder hat jetzt genug damit zu tun, für sich selbst zu sorgen. Diese Entsolidarisierung und der dramatische Anstieg der sozialen Spannungen im Land sind der Nährboden, auf dem sich die Jesus-Bewegung mit ihrer Propagierung entschiedener Nächstenliebe entwickelt.

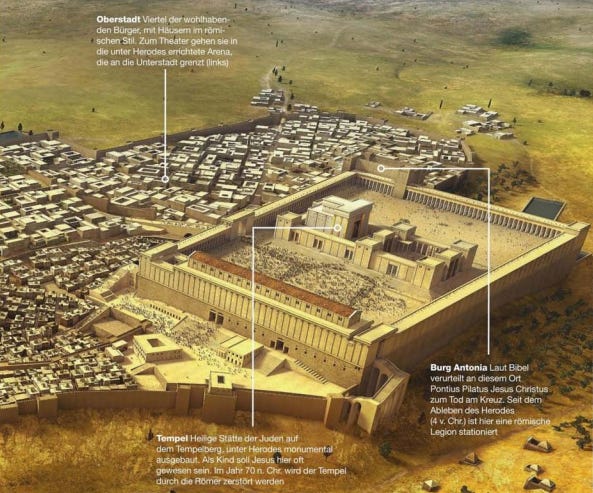

Es gibt weitere Anlässe für Empörung im Volk. Mit der neuen Besteuerung kommen neue Münzen ins Land, die geprägt sind mit den Abbildern römischer Götter oder des vergotteten Kaisers Augustus - für die strenggläubigen Monotheisten des jüdischen Glaubens eine Provokation. Manche fühlen sich durch die neue Währung regelrecht versklavt. Die Sehnsucht nach einem Erlöser von der römischen Fremdherrschaft und der Wiederkehr eines jüdischen Königreichs ist allgegenwärtig. Das Erscheinen des Messias ist religiöse und politische Vision zugleich. In den Lehmhäusern der Dörfer und Kleinstädte auf dem Land ist sie allerdings kaum mehr als ein seufzendes Wunschgebet vor dem Schlafengehen, doch in Jerusalem, der quirligen Hauptstadt mit ihren rund 40000 - manche sagen - 100000 Einwohnern und den großen Pilgerströmen rund um den Tempel, das zentrale Heiligtum der Juden, wird über Recht und Unrecht, Freiheit und Fremdherrschaft anders gedacht und gestritten. Die Einwohner Jerusalems sind besser gestellt als die Landbevölkerung. Die Pilger bringen Geld in die Stadt, der Handel floriert, und das kilometerweit terrassierte Land um die Bergstadt ist fruchtbar. Zwischen Ölbaumhainen wachsen Getreide und Hülsenfrüchte, es gibt viel Wein und Honig. Auch Jerusalems Bürger leiden unter der Drangsal der römischen Besatzungspolitik, aber ihnen bleibt mehr zum Leben übrig, sie nehmen stärker Anteil am öffentlichen Leben und setzen sich mit den Ereignissen der Zeit intensiver auseinander. Besonders lebhaft sind die Gespräche an dem Abend, als die drei Männer auf dem Hügel von Golgatha nach langen qualvollen Stunden an ihren Kreuzen endlich erstickt oder an Kreislaufversagen gestorben sind. Überall in Jerusalems quirliger Unterstadt mit ihren Tavernen, engen Gassen und verwinkelten Quartieren sitzen und stehen an diesem Freitag Menschen zusammen; sie trinken Passahwein, essen ungesäuertes Brot, gebratenes Lamm und den traditionellen Brei aus Äpfeln, Feigen und Nüssen mit Zimt, und sie debattieren über das Geschehen des Tages.

In der Oberstadt, wo prächtige Villen an lichten baumbestandenen Straßen und schönen Plätzen liegen, wo die reiche Elite residiert und nach Darstellung eines Historikers einen "guten Ausblick auf den Tempelberg" genießt, wird im Hause getafelt. Aber auch dort, unter den Dächern des Nobelviertels spricht man über die Machtdemonstration des Pontius Pilatus. Nicht alle in Jerusalem sind Gegner der Römer. Es gibt reiche Grundbesitzer und Kaufleute, die Geschäfte mit ihnen machen, Bauunternehmer, Händler und Handwerker, die für sie arbeiten oder sie beliefern und an ihnen verdienen; und es gibt die intellektuell aufgeschlossenen Juden, die offen sind für die modernen hellenistischen Strömungen, die sich im gesamten römischen Weltreich ausbreiten. Dessen Kulturen mischen und verflechten sich auf vielen Ebenen, und die neuen philosophischen Schulen der Stoiker und Kyniker finden auch unter den aufgeklärten Angehörigen der jüdischen Geldaristokratie viele Anhänger. "Beide Strömungen", schreibt der Theologe und Judaist Michael Tilly, "verdanken ihre hohe Bekanntheit im Wesentlichen der Tatsache, dass viele Menschen, die auf die äußeren Verhältnisse ihres Lebens keinen Einfluss hatten, mit ihrer Hilfe wenigstens ihre innere Haltung verändern konnten." Diese Gruppe aufgeklärter und moderner Juden wendet sich nicht unbedingt ab vom religiösen Erbe ihrer Väter, entwickelt aber ein neues Interesse an der Welt und ein anderes stärkeres Bewusstsein von der eigenen Individualität. Auch Juden kleideten sich, auch jüdische Frauen schmückten sich, wenn sie es sich leisten konnten, wie der Rest der hellenistischen Welt. Die römische Besatzungsmacht wird von ihnen zwar wegen ihrer Ausplünderungspolitik gefürchtet, aber gleichzeitig geschätzt als Garant kultureller Liberalität. Die Kreuzigung dieses Eiferers aus Nazareth betrachten die Angehörigen dieser Gruppierung als eine Art Kollateralschaden, bedauerlich, aber ohne größere Bedeutung.

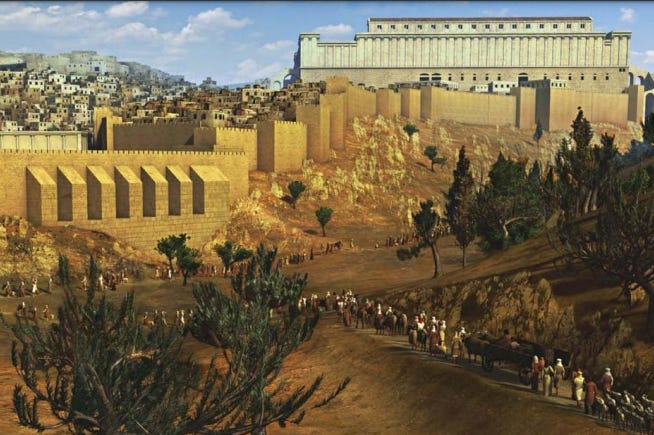

Auch die Gruppen und Grüppchen, die am Abend nach der Kreuzigung im Tempelbereich zusammenstehen, sind auf der Seite der Römer. Es sind Sadduzäer, die hier zusammenkommen, die erzkonservativen Mitglieder und Nutznießer der Priesteraristokratie. Den ganzen Tag über waren sie mit den Pilgern beschäftigt, die zu Tausenden zum Tempel strömten, um Opfertiere zu kaufen und schlachten zu lassen, Gefäße für den Opferkult zu erwerben oder das besondere Brot, das im Heiligtum gebacken wurde. Der Tempel, ein fast 60 Meter hoher, mit Goldplatten bekleideter Kubus, ist ein Magnet für das ganze Land und darüber hinaus für die Juden der Diaspora. Er liegt, weithin sichtbar, ganz oben auf dem Berg Moria, und Josephus Flavius schreibt über ihn: "Fremden, die nach Jerusalem pilgerten, erschien der Tempel von fern wie ein schneebedeckter Hügel; denn wo er nicht vergoldet war, leuchtete er in blendender Weiße." Er ist für die Juden das Allerheiligste, er ist der größte Arbeitgeber Jerusalems, und er ist die reich sprudelnde Einkommensquelle der Sadduzäer, der Angehörigen mächtiger Familienclans, die ihre Macht mit der Roms verbündet haben. Sie stellen den Hohepriester, sie verwalten den Tempel, sie sind die Herren der Tora, der heiligen Schrift, die auch das staatliche und private Leben der Juden bestimmt; sie bilden die Oberschicht, leben gut von Tempelsteuern und Opfergaben und fürchten alles, was ihre Privilegien infrage stellt. Eigentlich hassen sie die Römer, den Hellenismus und Modernismus, die sich durch sie ausbreiten, auch die religiösen Zumutungen durch Zeremonien, in denen der Kaiser in Rom als Gott verehrt werden muss; nicht zu vergessen die Frechheiten mancher Legionäre, die sich über die strenggläubigen Juden immer wieder lustig machen und sie provozieren. Aber Rom ist gleichzeitig liberal und tolerant genug, die Sadduzäer gewähren zu lassen und ihren Führungsanspruch zu respektieren. Es garantiert ihnen ihre Macht und erwartet dafür Loyalität und Ruhe. Dafür sorgen sie. Sie sind die Hüter des Hergebrachten und wachen über die 365 Verbote und 248 Gebote, die für strenggläubige Juden gelten. Jesus, dessen wichtigste Aufforderung an seine Zuhörer immer wieder lautete: "Metanoeite - kehrt um!", war ihnen ein Dorn im Auge. Und nachdem er Händler und Geldwechsler aus dem Tempel gejagt und gegen den banalisierten Tempelkult gewettert hatte, wurde er zum Feind. In den Clans der Tempelherren herrscht Erleichterung über das Ende des Wanderpredigers aus Nazareth: ein Unruhestifter weniger. Während die Sadduzäer noch im Tempelbereich das vermeintliche Ende der Jesus-Bewegung mit Beifall und Genugtuung besprechen, sitzen in den noblen Privathäusern der Oberstadt kleine Kreise vornehmer Männer zusammen und diskutieren ihre Sicht der Ereignisse. Sie nennen sich Pharisäer, die "Abgesonderten". Auch sie mochten diesen hergelaufenen Propheten mit seinen hemdsärmeligen Predigten nicht. Dieser Jesus war ihnen zu oberflächlich, zu vierschrötig, zu vermessen und zu aufsässig, sein Schicksal hatte er sich zweifellos selbst zuzuschreiben. Aber die Pharisäer freuen sich nicht über sein Ende, obwohl sie es abstoßend finden, dass er sich als Gottes Sohn bezeichnet hat. Für sie ist Gott jemand, der sich in der Geschichte offenbart und dessen Willen man mithilfe der Thora im Fortgang der Geschichte wahrnehmen kann. Das ist das eigentliche Ziel ihrer abgesonderten Gemeinschaften: Sie versuchen, Gottes Willen zu erkennen und zu befolgen. Dazu kommen sie in kleinen Gruppen zusammen, lesen, studieren, diskutieren, grenzen sich ab von allem, was profan und unrein ist, und geben sich einem Alltag in praktizierter Gemeinschaftsfrömmigkeit hin. Auch die Pharisäer sind eine Bewegung, die sich ursprünglich zur Verteidigung des Väterglaubens gegen die neuzeitlichen hellenistischen Strömungen gebildet hatte. Sie stellen eine Elite von Gebildeten und Schriftgelehrten dar, oft gut situiert und ohne Sorge um materielle Daseinsfürsorge. Ihr Ziel ist es, mit ihrem Leben in priesterlicher Reinheit und Gotterkenntnis eine Vorbildfunktion für das jüdische Volk zu erfüllen. Der Einfluss der Pharisäer auf die jüdische Bevölkerung Palästinas ist groß. Aber sie bleiben stets eine religiöse Gemeinschaft und werden nie zur politischen Partei. Sie streben nach Harmonie mit dem Göttlichen. Ihr Interesse gilt dem Reich Gottes, nicht dem Römischen Reich. Und deswegen auch nicht dem Strafgericht über den Wanderprediger aus Nazaret.

Die Evangelisten des Neuen Testaments haben gerade diese Pharisäer so negativ dargestellt ("verblendete Führer", "Narren"), dass ihr Name später geradezu ein Synonym für "Hochmut" und "Heuchler" geworden ist. Die Pharisäer waren vielleicht sogar diejenige jüdische Strömung, deren Zusammensetzung und Programm dem frühen Christentum am nächsten kamen. Es ist durchaus denkbar, dass sie mit den frühchristlichen Missionaren konkurrierten. Von den Gesprächen der Sadduzäer und Pharisäer an diesem Passahabend bekommen nur die Dazugehörigen etwas mit. Aber die Unterstadt ist laut und lärmend, ein brodelnder Kessel. Hier wohnt das Volk, Handwerker, Bäcker, Weber, Töpfer, Gerber, Schuhmacher, hier drängen sich auch die Pilger, die irgendwo eine Herberge gefunden haben oder vor den Stadttoren in Zelten schlafen; hier sind die Tavernen voll, Wein und importiertes Bier fließen in Strömen, hier wird nicht dezent diskutiert, hier sind die Gespräche direkt, erregt und laut. Von den Jüngern der Jesus-Bewegung allerdings, den unmittelbar von der Kreuzigung Betroffenen, sieht und hört man nichts. Sie sind verängstigt, enttäuscht, demoralisiert und haben sich irgendwo fernab der Öffentlichkeit verkrochen. Waren sie einem Spinner gefolgt? Einem Wahn aufgesessen? Bis zuletzt hatten einige unter ihnen gehofft, ihr Herr werde eins seiner Wunder wiederholen, vom Kreuz herabsteigen und sich als der starke Messias erweisen, der die Römer verjagt. Nachdem diese Hoffnung enttäuscht worden ist, müssen sie sich erst einmal sammeln und an einem neuen Gerüst für ihren fragilen Glauben basteln. Eine Botschaft für andere haben sie noch nicht. Die aber haben die Apokalyptiker. Sie sind die Lautesten auf den Straßen, die Wortführer in den Debatten. Das Ende ist nah, verkünden sie, gerade dieser Tag habe das wieder gezeigt. Es gebe keine Hoffnung auf Gerechtigkeit und das Ende von Leid und Not in dieser Geschichte, unter dieser römischen Fremdherrschaft; man müsse also alles dafür tun, um das Ende zu beschleunigen und das System zusammenbrechen zu lassen - Hass, Sabotage, Aufruhr. Einige der Redner verhöhnen sogar diese Jammergestalt, die heute am Kreuz gestorben ist: Da sehe man ja, wo einer endet, der die Friedfertigkeit predigt und dem Schläger auch noch die andere Wange hinhalten will. Die radikalen Redner rufen zum Gegenteil der Botschaft von Jesus Christus auf: Nur Gewalt hilft weiter!

Es sind kleine Gruppen von Sozialrevolutionären, bunt zusammengewürfelt aus überzeugten Kämpfern für die Freiheit von Rom, entwurzelten Bauern, die ihr Land verloren haben, Deklassierten des Stadtproletariats und Banditen. Zeloten werden sie genannt, von griechisch "Eiferer". Die meisten sind Angehörige der Unterschicht, aber ihre Führer entstammen der Oberschicht, manche sogar der Priesterschaft. Es ist eine gänzlich unorganisierte und unstrukturierte Bewegung, die einzig geeint wird durch die Überzeugung, dass nur ein toter Römer ein guter Römer ist. Jeder Aufruhr, so ihr Glaube, trägt dazu bei, das Ende der bestehenden Verhältnisse herbeizuführen und die Ankunft des Messias zu beschleunigen: Je größer das Chaos, desto näher das Reich Gottes. Eine besonders radikale Fraktion unter diesen Eiferern bilden die Sikarier, die "Messermänner". Mit einem Dolch unter dem Gewand verfolgen sie wohlhabende jüdische Kollaborateure der Römer, stechen sie im Marktgewühl oder auf der Straße hinterrücks nieder und versuchen, systematisch Angst und Terror zu verbreiten. Sie geben sich natürlich nicht zu erkennen an diesem Abend der Kreuzigung, aber die Geschehnisse des Tages sind Wasser auf ihre Mühlen: Vom Fortgang der Geschichte ist nichts zu erwarten, Unrecht und Unterdrückung werden erst nach einer Apokalypse aufhören, dem großen Knall, der das neue Kapitel eines befreiten und gerechten jüdischen Reiches aufschlägt.

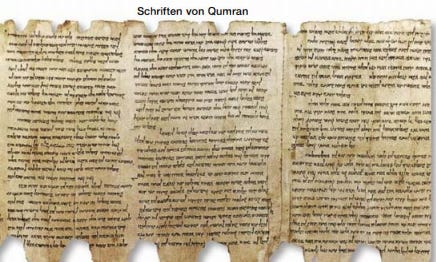

Auf diese Zukunft eines neuen Gottesreichs bereitet sich auch eine kleine Gruppe von Juden vor, die an diesem Passahsabbat in Jerusalem gar nicht in Erscheinung tritt. Schon der Name dieser geheimnisvollen Gemeinschaft, von der man wenig weiß, ist rätselhaft. "Essener" heißen sie, möglicherweise abgeleitet von einem hebräischen Ausdruck, den man als "Täter der Tora" übersetzen kann. Es sind verschwiegene priesterliche Gemeinschaften von Gelehrten, die das kommerzialisierte Treiben im Jerusalemer Tempel und den dortigen Opferkult - wie Jesus - verurteilen und die daran verdienenden und mit Rom paktierenden Sadduzäer verachten. Diese Schriftkundigen leben in klösterlicher Abgeschiedenheit und in der festen Erwartung eines grundlegenden Endes der bestehenden Welt und bereiten sich darauf vor, in der kommenden Welt das Priesteramt und den Tempel in Jerusalem zu übernehmen. Durch die Funde der Schriftrollen von Qumran sind einige Glaubenssätze und Regeln der Essener überliefert, unter ihnen auch: "Jeder soll seinen Bruder lieben wie sich selbst und die Armen und Notleidenden unterstützen." Sätze wie dieser, der verblüffend an eine zentrale Forderung des Neuen Testaments erinnert, nährten Spekulationen, dass Jesus womöglich bei den Essenern in die Lehre gegangen oder sogar selbst Mitglied der elitären Gemeinschaft gewesen sei. Belege dafür gibt es nicht. Aber man kann davon ausgehen, dass das, was Jesus seinen Mitmenschen in Palästina gepredigt hatte, bei den Brüdern der Religionsgemeinschaft nicht auf Ablehnung stieß und seine Kreuzigung für sie ein Verbrechen war. Es dürfte sie in der Gewissheit bestätigt haben, dass das Ende der Welt nahe sei. Es naht tatsächlich, aber anders, als die Apokalyptiker sich das vorgestellt haben. Es ist eine Kombination von religiöser Provokation und Misswirtschaft der Kolonialverwaltung, welche die antirömische Stimmung in Jerusalem und der Provinz Judäa in der nächsten Zeit immer weiter anheizt. Es kommt zu Aufruhr, Demonstrationen, Schlachten, und zunächst können die Juden römische Legionen besiegen. Doch dann schlägt das Imperium zurück. Im September 70 fällt Jerusalem nach sechsmonatiger Belagerung, einer schweren Hungersnot in der Stadt und blutigen Fraktionskämpfen unter den Verteidigern. Mehr als eine Million Menschen kommen ums Leben. Jerusalem bleibt für Jahrzehnte unbewohnbar. Der Tempel wird nie wieder aufgebaut. Nur die Westmauer der einstigen Tempelanlage bleibt bis in unsere Zeit stehen und dient den Juden heute als wichtige Gebetsstätte. Juden nennen sie "KoteI", in den Reiseführern heißt sie "Klagemauer".

Unsere Gottesdienste im April 2025

Wir wünschen allen Menschen ein frohes Osterfest - Jesus lebt, JUBILATE!