Im Alten Orient maß man die Zeit anhand der Regierungsjahre der Könige. Die „Bücher der Könige“ in der Bibel erzählen von den Regenten in Israel und Juda – chronologisch und je mit Angabe ihrer Regierungszeit. Aber: Die ganze innere Chronologie passt nicht! Und sie stimmt auch nicht wirklich mit Ereignissen außerhalb der Bibel oder Ausgrabungsergebnissen überein. Haben sich die Autoren getäuscht?

Generationen von Theologiestudierenden mussten selbstverständlich die Abfolge der biblischen Könige mit den zugehörigen Jahreszahlen ihrer Regierungszeiten lernen. Doch man muss unumwunden zugeben: Die Geschichte der Könige Israels und Judas anhand biblischer und archäologischer Quellen zu rekonstruieren und diese chronologisch exakt und eindeutig einzuordnen, ist schlicht und einfach unmöglich. Vor einigen Jahrzehnten begannen Bibelwissenschaftler, das „VierQuellenModell“ zur Entstehung des Pentateuchs – der ersten fünf Bücher der Bibel – infrage zu stellen. Diesem Modell zufolge beruht die Zusammensetzung der ersten fünf Bücher grundsätzlich auf den Quellen Jahwist, Elohist, Priesterschrift und Deuteronomist. Zu der Zeit war auch bereits die Diskussion um die literarische Konstruktion und die chronologische Anordnung des zweiten großen Komplexes der Hebräischen Bibel – welchen man damals noch „deuteronomistisches Geschichtswerk“ nannte – im Gange. Die Erforschung der Chronologie der historischen Bücher der Bibel und insbesondere der Königsbücher stellte die Forschenden vor unlösbare Probleme. Denn die Angaben zu den Regierungsjahren der Könige Israels und Judas konnte und kann man nicht miteinander in Einklang bringen. Auch die Gesamtsumme der angegebenen Regierungsjahre führt zu unterschiedlichen Ergebnissen. Noch problematischer wurde die ganze Angelegenheit, wenn man versuchte, die biblischen Angaben mit der assyrischen oder gar ägyptischen Chronologie zu vergleichen. Wie man die Zahlen auch drehte und wendete und unabhängig davon, welche Überlegungen man zu den mathematischen Methoden und zu den Rechnungen der antiken Autoren auch anstellte, die Differenzen blieben (und bleiben) unüberwindbar. Die traditionellen Daten der Geschichte Israels mussten also angezweifelt werden.

Dabei ging es nicht nur um die fiktiven Erzählungen über die Schöpfung, die Erzeltern, Mose, die Landnahme und womöglich auch über die ersten Könige Israels, Saul, David und Salomo, die mittlerweile allgemein als Frucht künstlerischer und literarischer Tätigkeit anerkannt waren. Es betraf sogar die „historisch gesicherten“ Könige Israels und Judas. Mehr noch: Es ging um die Rekonstruktion der Chronologie der Zeitgeschichte Judas und Jerusalems bis zum Babylonischen Exil.

Wenn Archäologie und biblische Exegese nicht in Einklang zu bringen sind

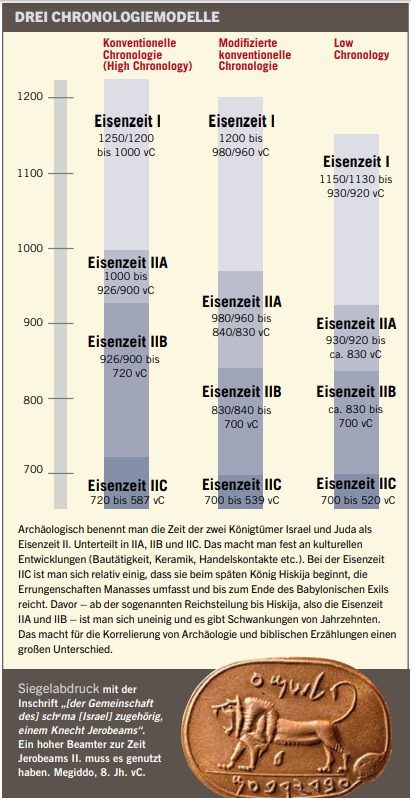

Die bis dahin vielfach verwendete eine, einfache, allerklärende und weithin akzeptierte Chronologie wurde in „conventional chronology“ umgetauft. Man versuchte sie auf diese Weise von der „modified conventional chronology“ und vor allem von der neuen, alles infrage stellenden „low chronology“ abzugrenzen. Zwischen den drei Chronologien gibt es nämlich unvereinbare Abweichungen von 20 bis 80 Jahren. Welche der drei Chronologien historisch korrekt ist, kann man heute nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Forschende der verschiedenen Schulen liefern allesamt scheinbar überzeugende Argumente, die allerdings zum Teil so komplex sind, dass sie außerhalb des wissenschaftlichen Diskurses kaum verstanden werden. Das Problem der Chronologie der Könige Israels und Judas ist nicht nur am archäologischen Befund festzumachen, es ist bereits Teil des biblischen Textes selbst. So gesehen geht es eigentlich um zwei Probleme.

Das erste ist, dass wir die „historischen“ Texte der Hebräischen Bibel als literarische Quellen verstehen müssen. Der Erzählung folgend handelt es sich bei Israel, Juda und ihren Nachbarn um „Reiche“ – so zumindest in den gängigen Bibelübersetzungen – und die Bibel erzählt die Geschichte von Königen. In diesem Punkt unterscheidet sie sich nicht von anderen antiken Schriften. Es ist jedoch unzulässig, von der Nennung von „Königen“ auf die Existenz von Reichen nach unserer Vorstellung zu schließen. Sehr wahrscheinlich handelte es sich um relativ kleine und für die Weltgeschichte weitestgehend unbedeutende Stadtstaaten, die angesichts der Großreiche, die sie umgaben, nur selten tatsächliche Macht besaßen. Für die biblischen Autoren und Redaktoren ist diese historische Tatsache jedoch irrelevant. Dies gilt für die inhaltliche Nacherzählung von Ereignissen sowie für die Reihenfolge, in der sie nacherzählt werden. Mit der Zeit und mit den chronologischen Angaben wird in gewisser Weise gespielt, ohne dabei darauf zu achten, ob sich am Ende alles richtig zusammenfügt: Das Ziel der Erzählung ist immer politisch, sozial oder theologisch bedingt. Es geht den Autoren daher nur sehr selten darum, die Geschichte der Könige als geordnete korrekte Abfolge von Ereignissen darzustellen.

Das zweite Problem betrifft die Interpretation des biblischen Texts in Zusammenhang mit dem Befund der Archäologie und der historischkritischen Exegese. Von manchen der dargestellten Ereignisse und sogar von einigen Königen gibt es archäologische Zeugnisse. Einige Könige und Ereignisse werden sogar in ägyptischen, assyrischen oder gar noch babylonischen Quellen genannt. Der archäologische Befund ist dennoch heftig umstritten und die biblischen und außerbiblischen Quellen werden sehr disparat interpretiert. Außerdem ist so wohl die Datierung von archäologischen Funden als auch von literarischen Texten in vielen Fällen alles andere als einfach und zudem oftmals ungenau.

Welche Quellen lagen für die Erzählung der Königsbücher vor?

Die Geschichte des Königtums in Juda und Jerusalem wurde retrospektiv niedergeschrieben, von priesternahen Gruppierungen aus Jerusalem – die Forschung nennt sie „Deuteronomisten“. Früher dachte man an eine einzige Schule, mittlerweile weiß man, dass es diese eine Schule nie wirklich gab. Vielleicht gab es mehrere, vielleicht gar keine. Die Forschung spricht heute von „deuteronomistischen Geschichtswerken“ im Plural, um die historischen Texte der Bibel, die vom Königtum erzählen, zu bezeichnen. Diese „Geschichten“ beginnen mit Saul und enden ein knappes halbes Jahrtausend später mit der Notiz der Begnadigung des Königs Jojachin im 37. Jahr der ersten Deportation nach Babylon (also 562 vC). Die Autorenkreise scheinen das Ende des Exils noch nicht zu kennen, ansonsten hätten sie darauf Bezug genommen. Und so hat man zumindest einen Anhaltspunkt, um die Verfasserschaft der Texte zu datieren. Das Exil ist ein sogenannter terminus ante quem, der Text muss also vor dem Exilsende niedergeschrieben worden sein.

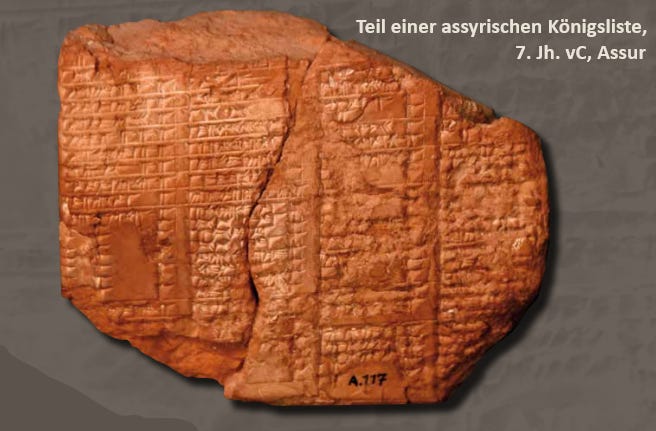

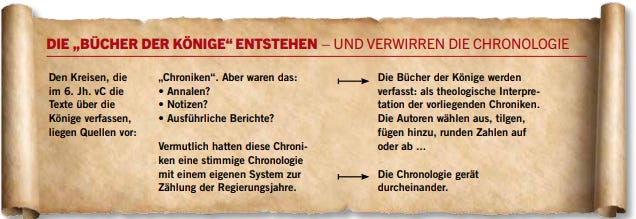

Die Kreise, in denen die Königsbücher verfasst wurden, besaßen jedoch zweifelsohne ältere Quellenschriften, die sie auch verwendeten und zitierten. Sie werden im biblischen Text allgemein als die „Chronik der Könige von Israel“ und die „Chronik der Könige von Juda“ angegeben (2.Kön 12,20: „Die übrige Geschichte des Joasch und alle seine Taten sind aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Juda“). Wie detailreich diese Chroniken waren, wissen wir heute nicht mehr. Vielleicht waren sie nur kurze Notizen, vielleicht ähnelten sie Annalen, die uns auch aus anderen Königreichen bekannt sind, vielleicht waren sie aber zumindest punktuell auch ausführlichere Berichte. Mit Sicherheit lag diesen Quellen eine einheitliche Chronologie zugrunde. Diese wird aber in den Königsbüchern entweder ungenau oder unvollständig, auf jeden Fall nicht einheitlich übernommen. In den Königsbüchern geht es schließlich nicht um eine vollständige Wiedergabe der vorliegenden Informationen, sondern um deren theologische Reflexion und Interpretation. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Darbietung einer exakten Chronologie völlig nebensächlich. Sie interessiert die Autoren nicht wirklich.

Die Geschichte des Nordreichs Israel, welches heute als politisch und wirtschaftlich deutlich relevanter als das Südreich eingestuft wird, spielt in den Königsbüchern kaum eine Rolle, während die Dynastie Davids und vor allem die Rolle des Tempels – also die Geschichte des Südreichs Juda und des JHWH-Glaubens – unverhältnismäßig hervorgehoben werden. Die Autorenkreise arbeiten beinahe schamlos mit Auslassungen, Umschreibungen, selektivem Hinzufügen und noch stärkerem Tilgen und Auswählen – und präsentieren am Ende ein deutliches theologisches Urteil zu den unterschiedlichen Regenten.

Dass bei derartigen Vorgängen nicht die chronologische Genauigkeit, sondern allenfalls eine historische Glaubwürdigkeit im Zentrum der Aufmerksamkeit stand, ist selbstredend. Nur wenige der Gegebenheiten, die in den Königsbüchern geschildert werden, lassen sich durch unabhängige außerbiblische Quellen belegen. Auf dieser Basis ist eine Rekonstruktion der Ereignisse nicht endgültig zu erreichen. Klar ist jedoch, dass die interne Chronologie der Königsbücher nicht funktioniert. Es gibt stark differierende Thesen, die sich um einen Erklärungsansatz bemühen, und somit ist die internationale Forschungsgemeinschaft von einem allgemeinen Konsens weit entfernt.

- Teil 2 folgt nächste Woche -

[Prof. Dr. Simone Paganini lehrt Biblische Theologie an der RWTH Universität in Aachen.]