[Von Christian Feldmann in: Konradsblatt 33-34, 2024]

Vor 250 Jahren wurde der Landschaftsmaler Caspar David Friedrich geboren: ein zutiefst religiöser Mensch – und ein politischer Rebell.

Ein überdimensionales Kruzifix ragt hoch über ein tannenbestandenes Felsmassiv in einen mit rosa Wölkchen dicht bedeckten Abendhimmel, die untergehende Sonne sendet ihre Strahlen exakt in Richtung des Gekreuzigten, und vom Goldrahmen nicken beifällig geflügelte Engelchen. Caspar David Friedrichs „Kreuz im Gebirge“ – die Experten sprechen vom „Tetschener Altar“ – erscheint dem oberflächlichen Betrachter heute als Inbegriff von frommem Kitsch und blasser religiöser Idylle. Doch als der Maler sein für eine Hauskapelle bestimmtes Altargemälde 1808 in Dresden präsentierte, entfesselte er damit einen Kunstskandal. Mehr als zwei Jahre lang befehdeten sich Bewunderer und Gegner (letztere waren weit in der Überzahl) aufs Heftigste in den Journalen. Man warf dem Maler vor, alle Konventionen religiöser Kunst über Bord geworfen zu haben. Wenn biblische Symbolgehalte und christliche Ideen dargestellt werden sollten, so hatte man das bisher auf dem Umweg über Menschenfiguren getan, die eine entsprechende Mimik – Schmerz, Freude, fassungsloses Staunen – oder das dazugehörige Gebärdenspiel zeigten. Jetzt sollten plötzlich stabile Felsen den unerschütterlichen Glauben verkörpern, immergrüne Bäume die Hoffnung auf das ewige Leben und die sinkende Sonne das von Christus abgelöste Zeitalter. „Mystizismus“ und „narkotischen Dunst“ warf der traditionsbewusste Kammerherr Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr dem Maler vor: „In der Tat, es ist eine wahre Anmaßung, wenn die Landschaftsmalerei sich in die Kirchen schleichen und auf Altäre kriechen will!“

Friedrichs Kritiker vermuteten wohl auch pantheistische Verirrungen in seinem Verhältnis zur Natur. Hatte er doch erklärt: „Das Göttliche ist überall, auch im Sandkorn!” Heute hat man mehr Verständnis für die tiefgläubige Motivation eines Künstlers, der Gottes Spuren in seiner Schöpfung entdecken wollte. Und man hat begriffen, dass Caspar David Friedrich kein Naturmystiker mit unverbindlichen esoterischen Neigungen gewesen ist, sondern ein bibelfester Protestant, dem die Natur immer nur ein Gleichnis war. Wenn er ein Kreuz am weiten nackten Meeresstrand darstelle, erläuterte er einmal trocken, dann sei das „denen, so es sehen, ein Trost, denen, so es nicht sehen, ein Kreuz“. Der größte deutsche Maler der Romantik kam am 5. September 1774, vor 250 Jahren, im vorpommerschen Greifswald zur Welt, als Sohn eines wohlhabenden Kerzenmachers und Seifensieders. Die ehrwürdige Hansestadt war im Dreißigjährigen Krieg an Schweden gefallen und zum Provinznest geworden – trotz der immer noch angesehenen Universität. Traumatische Kindheitserlebnisse verstärkten Caspars Hang zur Schwermut: Als seine Mutter starb, war er erst sieben Jahre alt. Kurz darauf verlor er zwei Schwestern. Er war dreizehn, als er beim Schlittschuhlaufen in der dünnen Eisdecke einbrach; sein Bruder rettete ihm das Leben und ertrank dabei. Der in sich gekehrte, die Welt aus einem düsteren Blickwinkel Betrachtende, dabei jedoch durchaus zu ausgelassener Geselligkeit und liebenswürdiger Selbstironie fähige Caspar David ging nach Kopenhagen an die berühmte Kunstakademie, fühlte sich bei der stark verschulten Ausbildung überhaupt nicht wohl („Das viele Lehren und Unterweisen ertötet das Geistige im Menschen“) und ließ sich schließlich in Dresden nieder. Hier, im »deutschen Florenz« mit seinem frommen, aber durchaus aufgeklärten protestantischen Bürgertum kam der junge Maler in Kontakt mit vielen führenden Künstlern, in der wunderschönen Umgebung der Sächsischen Schweiz betrieb er intensive Naturstudien.

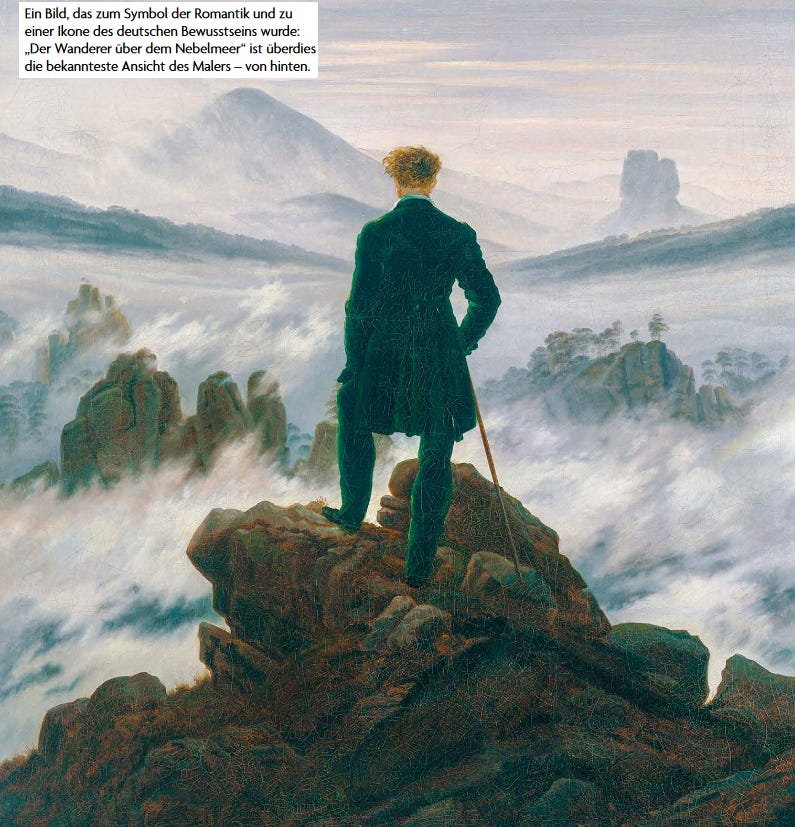

Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich zunächst ziemlich mühsam als Zeichenlehrer, Fremdenführer und mit kleinen Auftragsarbeiten. Obwohl Briefe und Zeugenaussagen eine witzige, selbstironische Persönlichkeit zeichnen, legte sich ein im Elternhaus erworbener trister Pietismus immer wieder wie ein Alp über seine empfindliche Seele. Nicht der Mensch sei dem Künstler als Ziel gesetzt, stellte er kategorisch fest, „sondern das Göttliche, Unendliche“. Friedrichs Verzweiflungszustände und Depressionen nahmen schließlich so schlimme Formen an, dass er einen Selbsttötungsversuch unternahm, mit einem Schnitt in den Hals. Erst als er sich in zäher Arbeit einen Ruf als Landschaftsmaler erworben hatte, Mitglied mehrerer Akademien geworden war und mit 44 Jahren eine ruhige, warmherzige Fünfundzwanzigjährige geheiratet hatte, mit der er drei Kinder bekam, zog Frieden in seine ängstliche Seele ein, seine Bilder wurden freundlicher, heller. Hintergründig, symbolträchtig, visionär blieben die Gemälde. Friedrichs stimmungsvolle Landschaften im Abendrot und Mondlicht, seine verschneiten Waldlichtungen und einsamen Meeresbuchten transportieren in der Regel eine tiefere Bedeutung – auch der Nebel, der ihn so fasziniert und den Steinen, Stränden, Wäldern eine geheimnisvolle Intensität verleiht. Natur sei bei ihm immer ein „psychischer Resonanzraum“, urteilt ein Friedrich-Experte. Hünengräber und Kirchenruinen, umsäumt von deutschen Eichen, sind weit mehr als Plätze der Idylle. Sie drücken Friedrichs leidenschaftliches Engagement im Freiheitskampf der Deutschen gegen Napoleons Armeen und seine Sehnsucht nach einer geeinten Nation aus.

Das frische Grün der Bäume, so meinen viele Interpreten solcher Bilder, sollte die Deutschen damals ermuntern, sich aus dem Grab ihrer hoffnungslosen Ohnmacht zu erheben, aus der Erstarrung zu erwachen, sich auf die – in den Steinmonumenten angedeutete – ruhmreiche Vergangenheit zu besinnen. Später, als Napoleon besiegt ist, sind es die absolutistischen Machtansprüche der deutschen Fürsten, gegen die Caspar David Friedrich auf seine Weise, mit Pinsel und Farbpalette kämpft. Es gibt eine Reihe von scheinbar friedlich-sentimentalen Gemälden wie das bekannte „Zwei Männer den Mond betrachtend“ mit Figuren, die in der Rückenansicht – versunken, einsam, autark – dargestellt sind. Sie tragen allesamt die damals als Ausdruck revolutionärer Freiheitsideen verbotene „altdeutsche Tracht“ des Lützower Freikorps. So ein rebellisch gewandeter junger Mann beugt sich auch über „Ulrich von Huttens Grab“, auf seinen Degen gestützt und nachdenklich in die Gruft hinabstarrend, darüber eine Statue mit abgeschlagenem Kopf, um den Altar der Grabruine wächst das schon bekannte frische Grün, aus einem Spalt der Gruft flattert ein Schmetterling – Sinnbild des Lebens, das sich gegen alle todbringenden Mächte durchsetzt.

1814 steuerte Friedrich zu einer Ausstellung patriotischer Kunstwerke in Dresden ein Gemälde „Der Chausseur im Walde“ bei. „Der Reiter, dessen Pferd schon verloren ging, eilt dem Tod in die Arme, ein Rabe krächzt ihm das Totenlied nach“, so interpretierte der in den Befreiungskriegen gegen Napoleon sehr engagierte Fürst Malte von Putbus das Bild, das er begeistert kaufte. Auch andere Zeitgenossen sahen in dem einsam und verloren auf einer verschneiten Waldlichtung stehenden Soldaten einen Hinweis auf den Untergang der napoleonischen Truppen in der Weite Russlands und in dem umgebenden himmelstürmenden Fichtenwald ein Symbol der Geschlossenheit deutscher Freiheitskämpfer. Hintergründige Dimensionen zeigt besonders auffällig der „Mönch am Meer“: eine winzige Gestalt in der Kutte am ins Unendliche zerfließenden Strand vor einer unheimlich schwarzen Wasserhölle und unter einem grenzenlosen Himmel. Das atemberaubende Szenario verzichtet auf jede perspektivische Tiefe, besteht im Grunde nur aus einem erdrückenden Himmel und zwei schmalen Streifen Meer und Strand. Welche Bedeutung kann ein armseliges Menschenleben vor so einem scheinbar endlosen, erdrückend auf das Mönchlein einstürmenden Universum haben? Mit dem „Mönch am Meer“ erreichte Caspar David Friedrich den Gipfelpunkt seines Ansehens; Preußens König Friedrich Wilhelm III. kaufte das Bild, die Berliner Kunstakademie nahm den vor einem Jahrzehnt noch so umstrittenen scheuen Individualisten als Mitglied auf.

Kurz vor einem Schlaganfall, der seine rechte Hand lähmte und ihm die weitere Arbeit so gut wie unmöglich machte, hat Friedrich 1835 die „Lebensstufen“ geschaffen, die metaphorische Darstellung einer Lebensreise: fünf menschen verschiedenen Alters am Greifswalder Hafen, in den gerade fünf Schiffe einlaufen. Die älteste der Gestalten, ein am Stock, aber sehr aufrecht gehender Greis, ist vermutlich der Künstler selbst, ruhig dem Tod, dem ewigen Hafen, der himmlischen Heimat entgegenschreitend. In hartem Gegensatz dazu sind seine letzten Bilder trostlose Gleichnisse von Tod und Fäulnis und auswegloser Verzweiflung: kahle Sträucher, abgestorbene Blumen, Grabkreuze und der Spaten des Totengräbers, eine Eule mit böse funkelnden Augen sitzt auf einem Sarg. Mehr als an den Folgen des Schlaganfalls hat der Maler wohl daran gelitten, dass sich seine einst gefeierte Kunst längst überlebt hatte – ebenso wie die politischen Träume der Freiheitskämpfer gegen Napoleon. Seit dem Wiener Kongress 1815 lösten Restauration, Geheimpolizei und Zensur die zaghaften Ansätze von Demokratie und Liberalität ab. Man bewunderte Friedrichs Bilder wie Museumsstücke, ihn selbst und seine ästhetischen und gesellschaftskritischen Vorstellungen aber nahm man nicht mehr ernst. „Nichts ist ihm neblicht und wunderlich genug“, lästerten Zeitgenossen über Caspar David Friedrichs Hang zur dunklen Mystik. In deren „dicken Nebel“ gerate er von Jahr zu Jahr tiefer, spöttelte der Malerkollege Ludwig Richter, dessen Biedermeierbilder über Generationen hinweg Märchenbücher und Schulfibeln geprägt haben. „Er grübelt und ringt danach, das Gemüt durchaus auf das Höchste zu spannen. ‚Ja‘ – sagen seine blinden Anhänger –, man kann sich doch sehr viel dabei denken!‘ Dies will sehr wenig sagen; stellt eine leere Tafel hin, und man kann sich noch mehr dabei denken.“ Zu künstlerischen Konzessionen war der kantige, auch nach seiner Heirat ziemlich menschenscheue Mann freilich nicht bereit. Friedrich: „Ich bin weit entfernt, den Forderungen der Zeit, wenn es nicht anders bloße Mode ist, entgegenzuarbeiten und gegen den Strom anschwimmen zu wollen, sondern lebe vielmehr der Hoffnung, dass die Zeit ihre eigene Geburt vernichten wird, und das bald. Aber noch weniger bin ich so schwach, gegen meine Überzeugung den Forderungen meiner Zeit zu huldigen.“ Ein Freund besuchte den Fünfundsechzigjährigen im April 1840 in Dresden. „Zu Friedrich“, notierte er ernüchtert in sein Tagebuch. „Traurige Ruine. Er weinte wie ein Kind.“ Am 7. Mai war Caspar David Friedrich tot.